ペットの災害対策

ペットを守るために

災害が起こって避難しなければならなくなったとき、ペットをどうするか考えていますか。

災害時の対応は、飼い主による「自助」が基本です。ペットと共に安全に避難でき、周りの人に迷惑をかけず、安心して過ごすために、日頃から備え・心構えをしておきましょう。

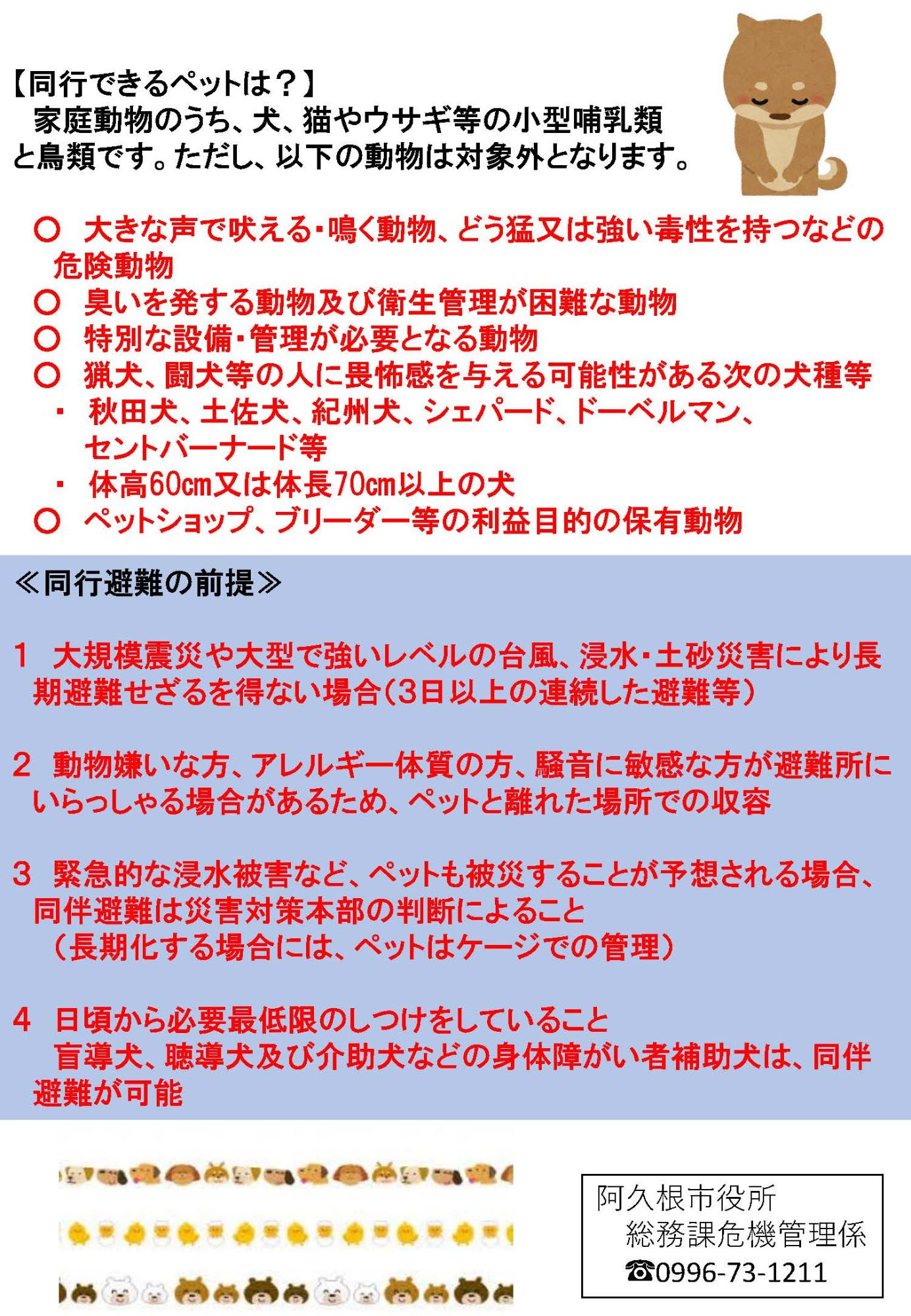

ペットの同行避難について(チラシ) (PDFファイル: 253.4KB)

関連ファイル

【環境省】災害がおこったら・・・~あなたはAさん?Bさん?~(「災害、あなたとペットは大丈夫?」より抜粋) (PDFファイル: 1.3MB)

【環境省】一般飼い主向け 人とペットの災害対策ガイドライン(「災害、あなたとペットは大丈夫?」より抜粋) (PDFファイル: 2.0MB)

【環境省】本編(2) 飼主への普及啓発(「人とペットの災害対策ガイドライン」より抜粋).pdf (PDFファイル: 4.7MB)

【環境省】ペットを飼っている皆さまへ ~災害時のペットとの同行避難について~(チラシ) (PDFファイル: 340.1KB)

日頃の備え

住まいの防災対策

屋内で飼育している場合

- 動物が普段いる場所は、地震のときに家具やケージの転倒・落下防止のため固定する。

- 水槽などで飼育している場合は、台に固定し、ガラス飛散防止フィルムを貼る。

屋外で飼育している場合

- 飼育場所は、地震のときに破損しやすい場所(ブロック塀やガラス窓など)や倒れやすい建物のそばを避ける。

- 災害時には動物が驚いて逃げ出すことがあるため、首輪や鎖が外れたり切れたりしないか、ケージや囲いに隙間がないかなどを定期的に点検しておく。

家族の話し合いやご近所との連携

家族間で災害時の連絡方法や集合場所、ペットの避難方法や役割分担のほか、留守中のペットの安全確認や協力体制について話し合い、事前に決めておきましょう。また、さまざまな状況に対応できるように、ペットの預け先を複数用意しておくほか、ご近所やほかの飼い主と日頃から関係を築き、いざというときに助けあえるようにしておきましょう。

情報収集

災害発生時にスムーズに避難ができるよう、避難所やペットの預け先などの避難場所までの経路と所要時間、危険な場所や迂回路について事前に確認しておきましょう。

健康管理としつけ

予防接種やノミやダニなどの寄生虫の駆除や不妊・去勢手術をしておくことも重要です。また、日頃からブラッシングやシャンプー、トリミングをおこない、ペットの体を清潔にしておきましょう。

災害時は長時間の移動や避難所などの慣れない環境で過ごすことになります。ペットのストレス軽減のために、キャリーバックやケージに入っての移動や、その中で長時間過ごせるトレーニングをしておくほか、人や動物に対して怖がったり、攻撃的になったりしないようさまざまな環境に慣らしておくことも必要です。

備蓄品の用意

避難所にペット用の備蓄はありません。飼っているペットに対する備えは基本的に飼い主の責任となります。少なくとも5日分、できれば7日分以上を用意しましょう。

【優先順位1】 命や健康にかかわるもの

- 療法食、薬

- ペットフード、水

- キャリーバッグ、ケージ

- 予備の首輪、リード(伸びないもの)

- ペットシーツ

- 排せつ物の処理用具、ビニール袋

- トイレ用品(猫の場合は、使い慣れた猫砂または使用済み猫砂の一部)

- 食器

補足:療養食とは、特定の病気や健康状態にある犬や猫の栄養管理を目的とし、獣医師の指導のもとで与える特別に栄養バランスを調整されたペットフードのこと。

【優先順位2】 飼い主やペットの情報

- 飼い主の連絡先やペットに関する飼い主以外の緊急連絡先、預け先などの情報

- ペットの写真(印刷物とともにスマホなどに画像を保存することも有効。)

- ペットの情報(ワクチン接種状況、既往症、投薬中の薬情報、かかりつけの動物病院など)

【優先順位3】 ペット用品

- タオル、ブラシ

- ウェットタオル(ティッシュ)、清浄綿(目や耳の掃除など多用途に利用できる。)

- ペットの匂いがついた用品(お気に入りのおもちゃなど)

- 洗濯ネットなど(猫の場合は屋外診療・保護する際に便利。)

- ガムテープやマジック(ケージ補修、段ボールハウスつくり、ペット情報の掲示などに使用できる。)

- カラビナ(犬をつないだり、荷物を掛けるのに使える。)

所有明示

避難時はペットと離れてしまうことも考えられます。そのような場合に備えて、所有者が分かるようにしておくことは、飼い主だけがペットにできる愛情表現の一つです。身元が分かるよう「マイクロチップを装着・登録する」「迷子札を付ける(鳥は足環など)」などの複数の方法で対策をとっておくと安心です。飼い犬の場合は、首輪に鑑札や狂犬病予防注射済票を付けておくことが法律で定められています。

犬と猫のマイクロチップ情報登録について(環境省ホームページ)

避難するときは、ペットと一緒に逃げる(同行避難)

自治体から避難の指示が出たときや、住居が危険になった場合は、ペットと一緒に避難場所まで速やかに避難してください。

突然の災害でペットは興奮していますので、リードをしっかり持つ、キャリーバッグやケージの扉が開かないようにするなどの注意をしながら、同行避難をしましょう。同行避難に抵抗を感じるかたも多いと思いますが、東日本大震災発生時には多くのペットが取り残され、放浪や繁殖が大きな問題になりました。同行避難は、これらの教訓を受けて国によって作られた方針ですので、ご理解とご協力をお願いします。

注意:同行避難とは「災害発生時に飼い主がペットと共に安全な場所へ避難すること」であり、避難所で人とペットが同一の空間で過ごすことを意味するものではありません。

補助犬について

補助犬とは、身体に障害のあるかたが社会参加を図るための手伝いをする犬のことで、「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」のことをいいます。

補助犬は「身体障害者補助犬法」に基づき、特別な訓練を受けていますので、しつけを含めた社会のマナーを身につけています。必要な予防接種を受けるとともに、シャンプーやブラッシングなどの手入れも行き届いていますので衛生的です。

なお、補助犬は「身体障害者補助犬法」に基づき、原則として使用者と分離せず、避難所で共に過ごす同伴避難が認められていますので、避難する際は「身体障害者補助犬健康管理手帳」を受付に提示してください。

ペットとの避難生活について

避難所には、動物が苦手なかたやアレルギーを持っているかたなどもいますので、ルールを守って他の避難者に迷惑をかけないようにしましょう。災害(被災)状況によっては、ペットは自宅、飼い主は避難所というように、ペットと離れて生活しなければならない状況も想定されます(分散避難)。

関連情報

- この記事に関するお問い合わせ先

-

総務課 危機管理係

〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地

電話番号:0996‐73‐1210

ファックス:0996‐72‐2029

更新日:2025年11月20日