洋上風力発電

洋上風力発電とは

洋上風力発電とは、海の上(洋上)に風力発電機(風車)を設置し、海上で吹く風の力を利用して電気を生み出すシステムのことです。海上では、風をさえぎる障害物がないため、強く安定した風が吹くという特徴があります。

この強力な風力エネルギーを活用することで、大規模かつ効率的に発電できるとともに経済波及効果が大きいことから、国では、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた切り札と位置づけ、積極的に推進していくこととしています。

国内では、複数の海域で建設に向けた動きがありますが、運転を開始している洋上風力発電はありません。詳しくは、資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。

2025年、日本の洋上風力発電~今どうなってる?これからどうなる?~(資源エネルギー庁ホームページ)

洋上風力発電の種類

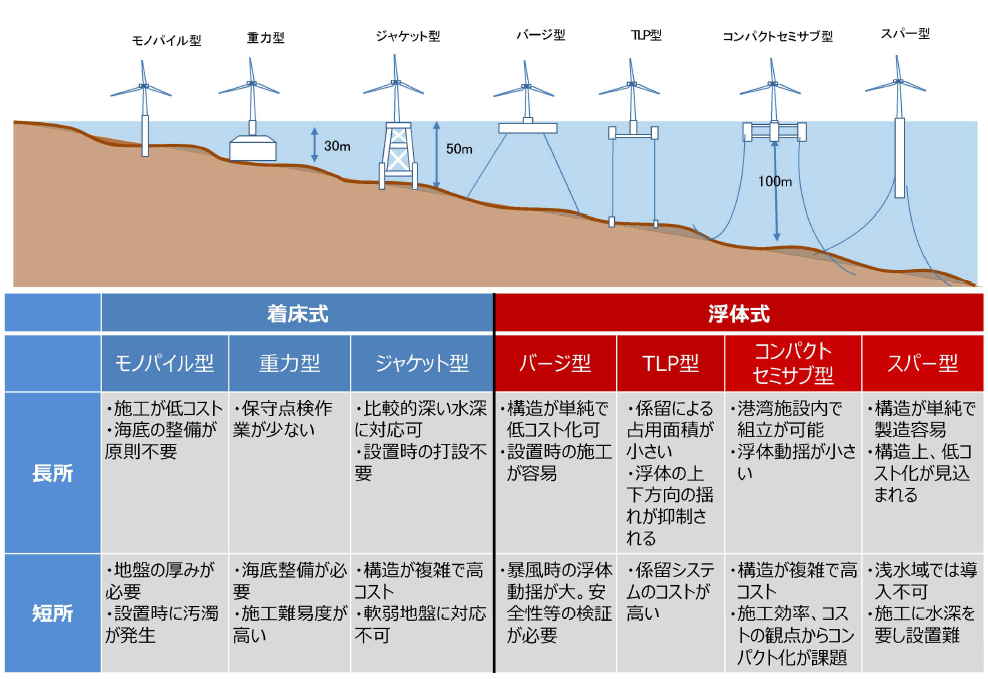

洋上風力発電には「着床式」と「浮体式」の2種類があります。

着床式

海底に杭やコンクリートなどで基礎を直接固定する方式です。技術が確立されており、現在は主流ですが、建設できるのは水深が比較的浅い(約50mまで)海域に限られます。

浮体式

風車を巨大な浮体構造物に乗せ、チェーンなどで海底につなぎ留める方式です。水深が深い海域にも設置可能です。四方を海に囲まれ、沖合にいくと急に深くなる地形が多い日本にとって、広大な海のエネルギーのポテンシャルを最大限に引き出すものとして重要視されています。

建設までの流れ

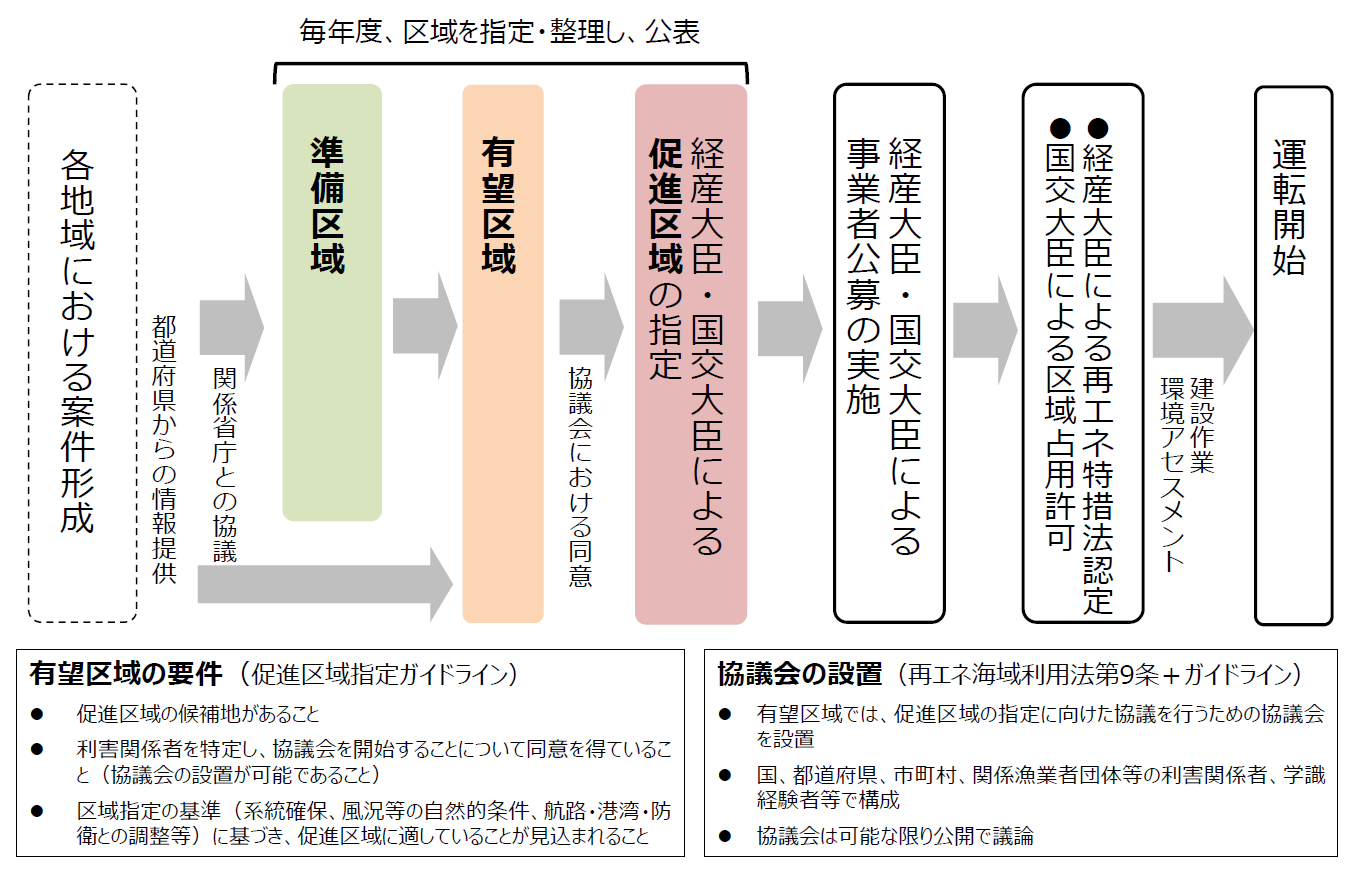

洋上風力発電の建設には、漁業に関係する方々(漁業協同組合など)からの理解と合意を得て、共存共栄していくことが不可欠です。そして、風車による鳥への影響、建設時などの騒音による魚などの海洋生物への影響を十分に調査検討することも欠かせません。このため、大規模なプロジェクトとして、構想から建設、運転開始までは数年以上かかります。

鹿児島県の動向

鹿児島県では、本市を含む薩摩半島西方沖の区域で、令和5年度に県を主体として設置された、関係市町などで構成する洋上風力発電に関する研究会において、国への情報提供の可能性のある区域について検討を重ねてきています。そして、令和7年4月に、いちき串木野市沖の区域(共同漁業権内)について、国への情報提供がおこなわれたところです。この研究会での検討状況などについては、鹿児島県のホームページをご覧ください。

洋上風力発電について(再エネ海域利用法)(鹿児島県ホームページ)

本市の取り組み

本市においては、洋上風力発電がもたらす雇用や税収などの経済波及効果は、地域の稼ぐ力の向上につながると期待する一方で、本市の基幹産業である水産業へ与える影響も十分に考慮しなければならないとしています。

このため、洋上風力発電の建設によって影響を受ける(利害関係者)北さつま漁業協同組合の組合員様を対象として、制度などの理解促進を図るため、次のとおり勉強会を実施しました。当日の説明内容は、アーカイブ配信(YouTubeリンク)でご覧いただけます。

開催日時

令和7年8月18日(月曜日)午後1時から

会場

風テラスあくね ホール

資料

洋上風力発電に関する勉強会チラシ (PDFファイル: 1.6MB)

講演資料(一般社団法人海洋産業研究・振興協会) (PDFファイル: 2.8MB)

アーカイブ

洋上風力発電に関する勉強会(アーカイブ配信用)(YouTubeリンク)

注意:鹿児島県の説明資料の一部およびアーカイブの映像については、現在、洋上風力に関する研究会での検討内容などが含まれているため非公開としています。このため、アーカイブは一般社団法人海洋産業研究・振興協会の講話からはじまります。あらかじめご了承ください。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

企画推進課 企画政策係

〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地

電話番号:0996‐73‐1214

ファックス:0996‐72‐2029

更新日:2025年08月26日