○阿久根市奨学金貸付基金条例施行規則

平成4年4月1日

教育委員会規則第1号

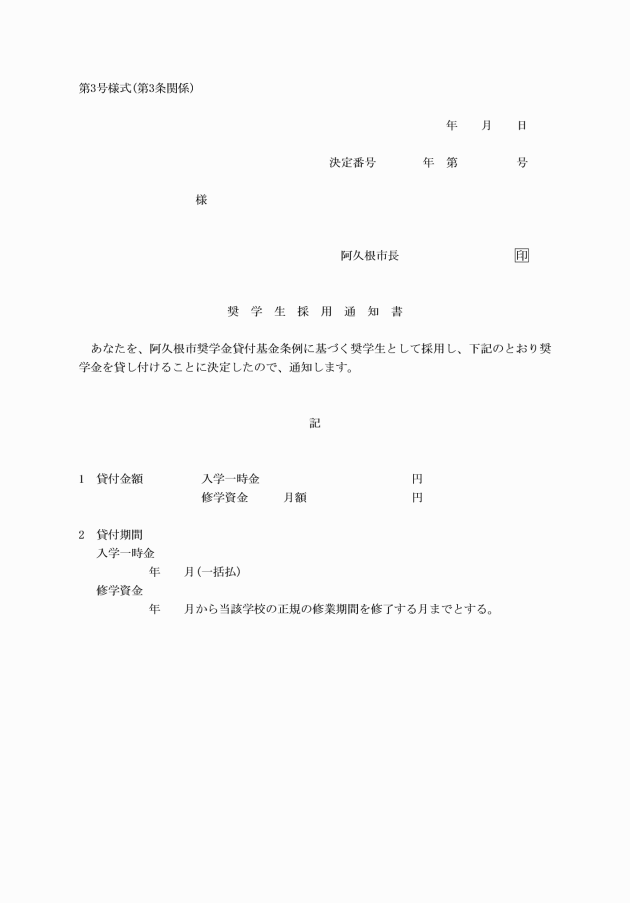

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市奨学金貸付基金条例(平成4年阿久根市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、奨学生の選考、奨学金の貸付け等条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

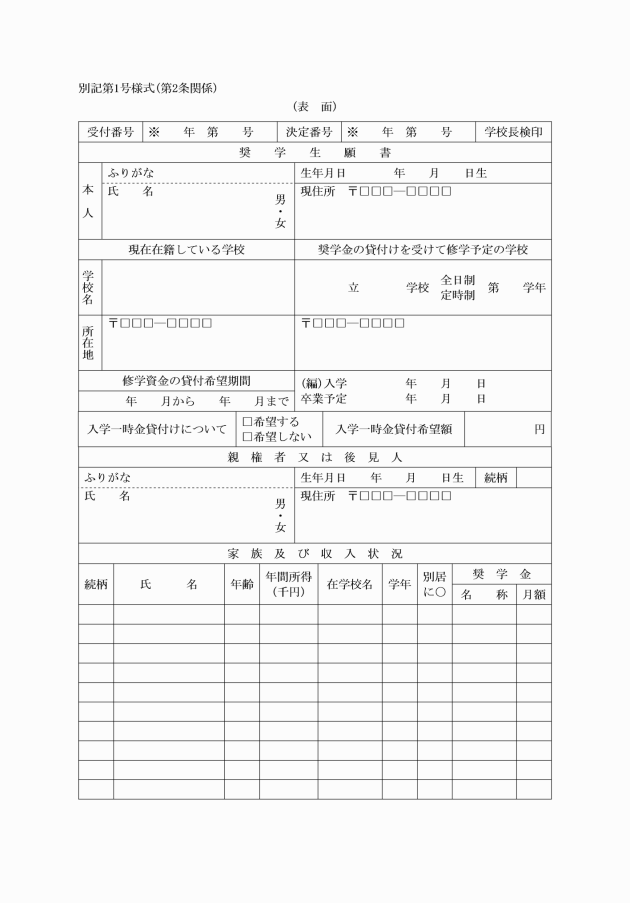

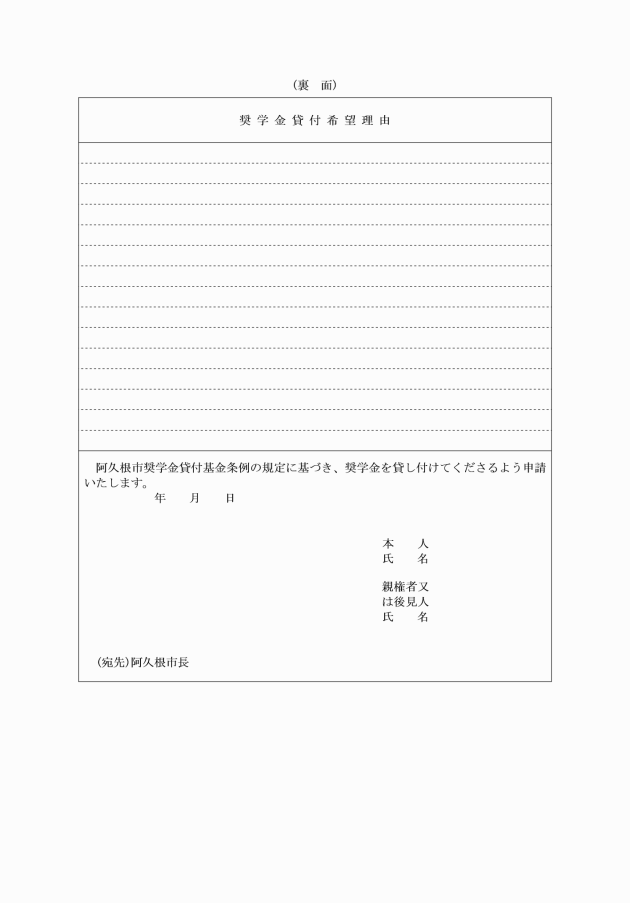

第2条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、奨学生願書(別記第1号様式。以下「願書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、在学する学校の学校長を経由して、阿久根市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

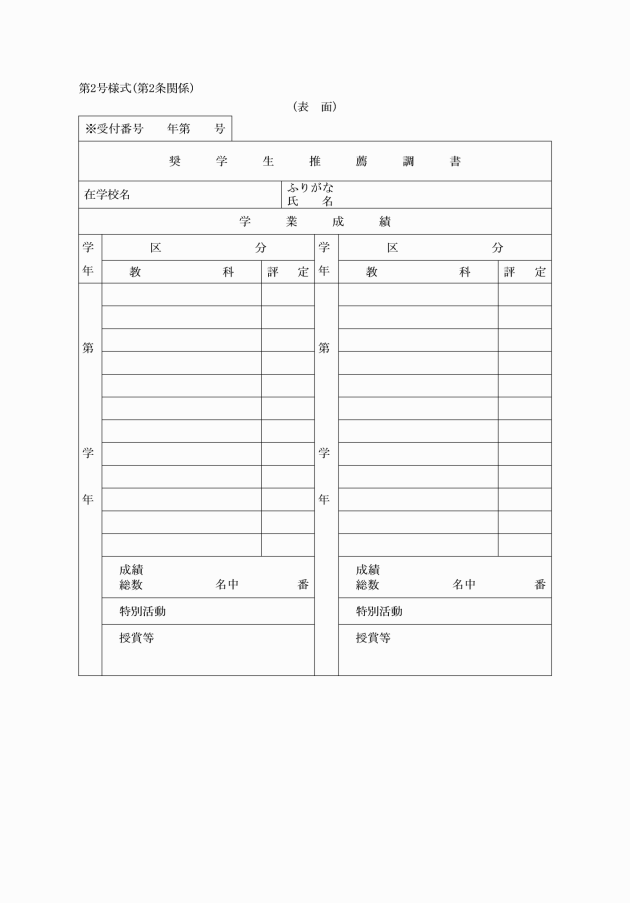

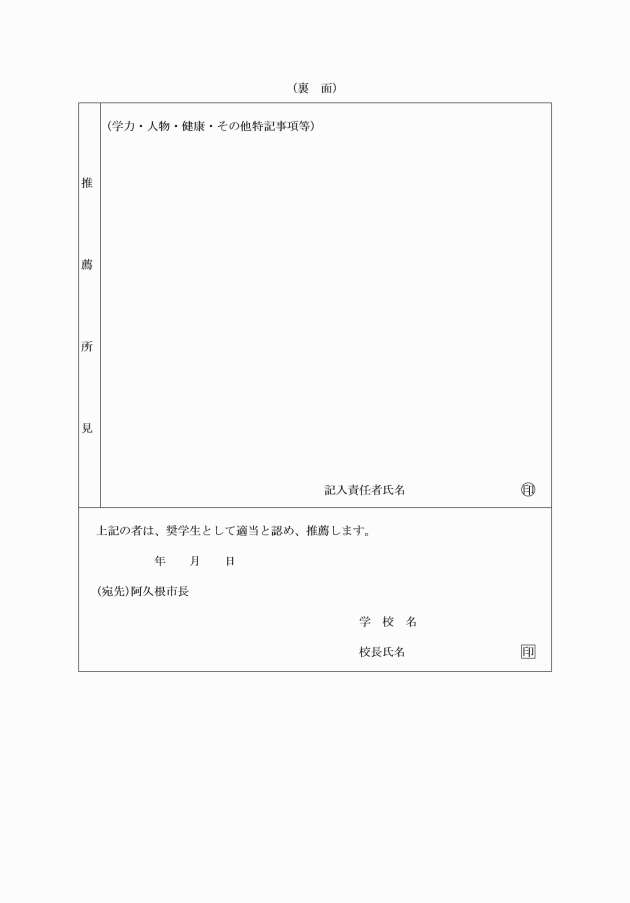

(1) 奨学生推薦調書(学校長が作成したもの。別記第2号様式)

(2) 親権者又は後見人について、市長の発行する納税証明書、資産証明書及び所得証明書

(3) 連帯保証人の資産証明書及び所得証明書

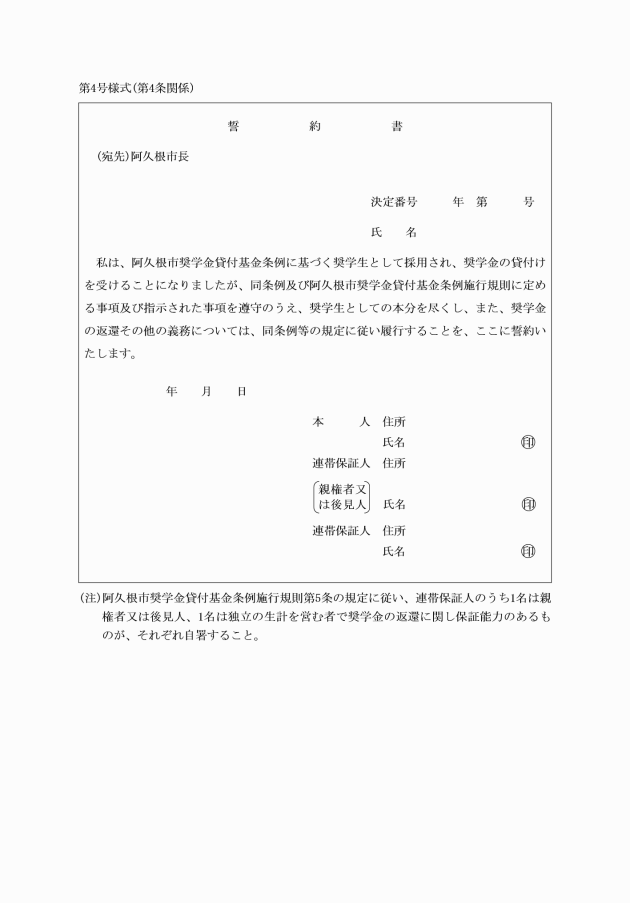

(誓約書の提出)

第4条 奨学生に決定された者は、本人及び連帯保証人が連署した誓約書(別記第4号様式)を委員会に提出しなければならない。

(連帯保証人の資格)

第5条 連帯保証人は、次に掲げる2名とする。

(1) 親権者又は後見人 1名

(2) 独立の生計を営む者で、奨学金の返還に関し保証能力のあるもの 1名

(成績証明書の提出)

第6条 奨学生は、毎年度末までに学校長の発行する学業成績証明書を委員会に提出しなければならない。

(在学証明書の提出)

第6条の2 奨学生は、毎年4月末日までに学校長の発行する在学証明書を委員会に提出しなければならない。

(奨学金の交付)

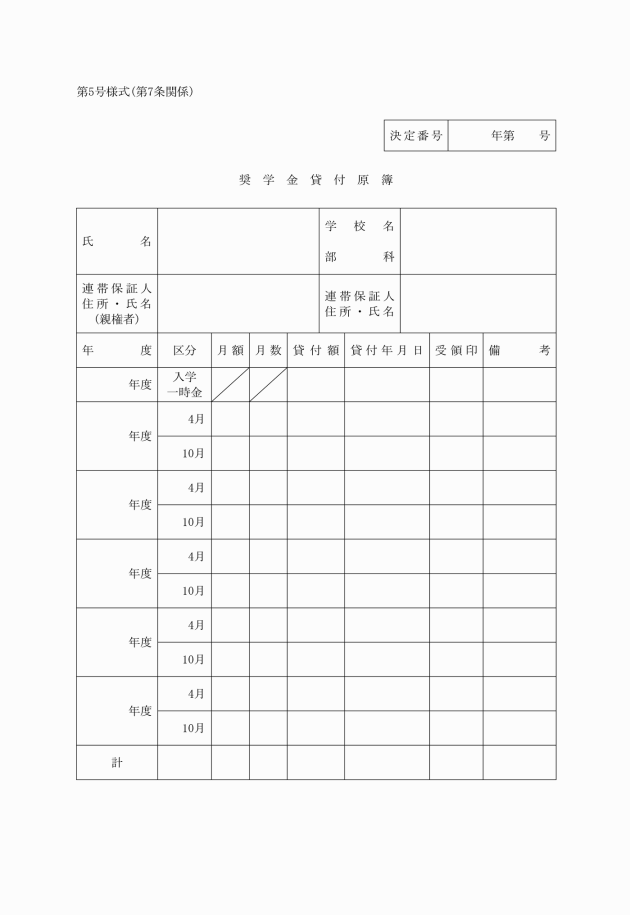

第7条 修学資金は毎年4月と10月の2期に分けて、入学一時金は入学時期に応じて一括して、本人又は親権者若しくは後見人に交付する。

2 委員会は、奨学金の交付を行ったときは、奨学金貸付原簿(別記第5号様式)に必要事項を記入するものとする。

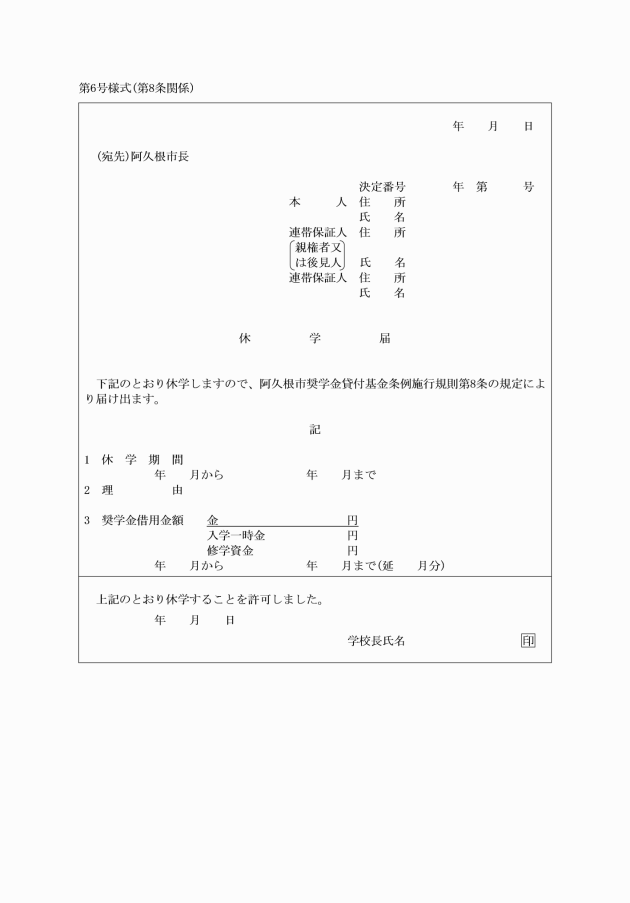

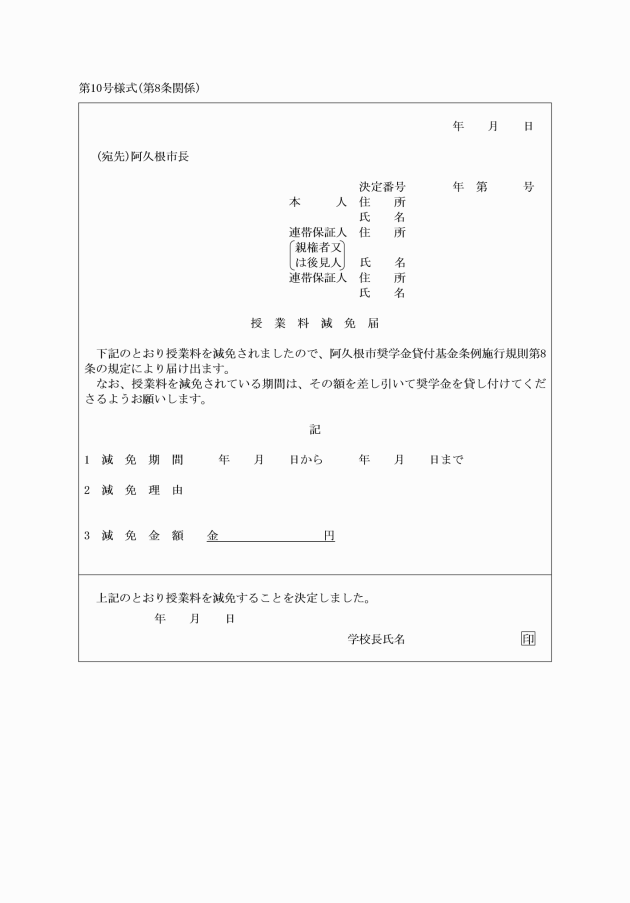

(1) 休学したとき。 休学届(別記第6号様式)

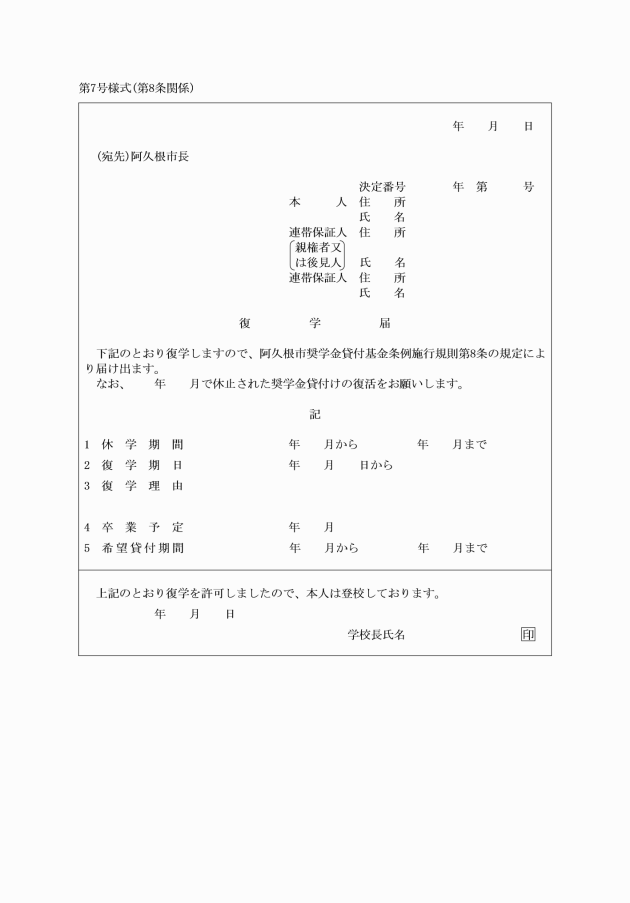

(2) 復学したとき。 復学届(別記第7号様式)

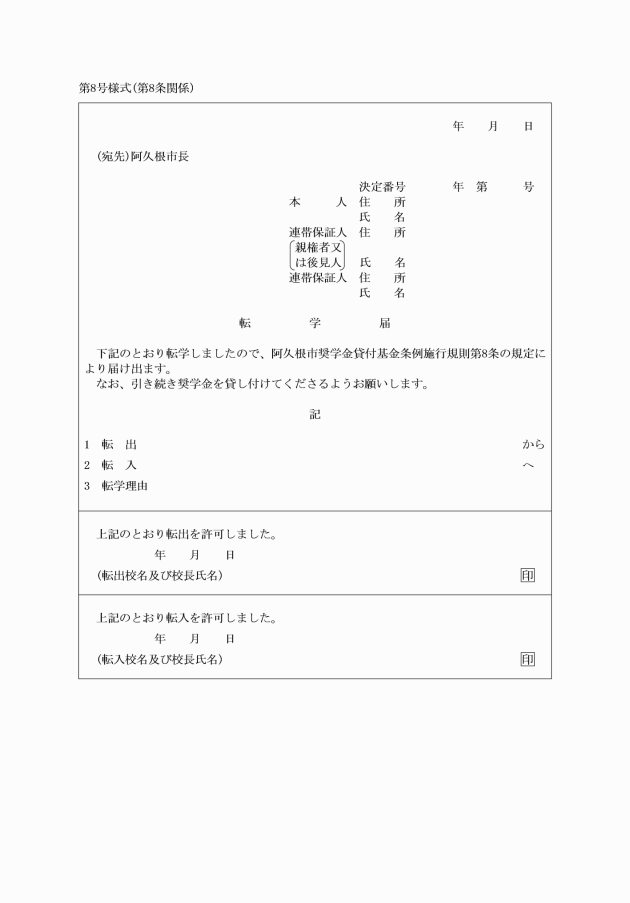

(3) 転学したとき。 転学届(別記第8号様式)

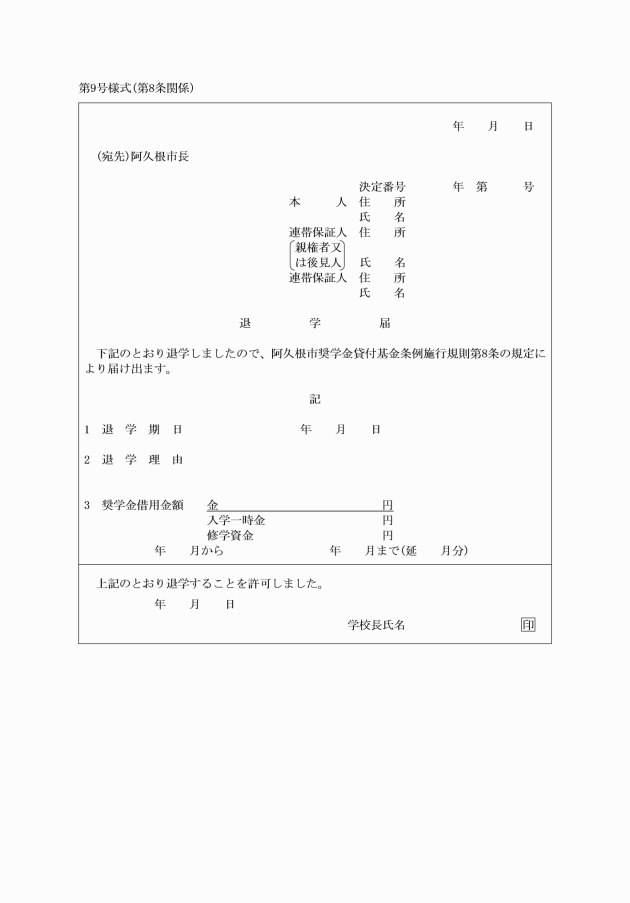

(4) 退学したとき。 退学届(別記第9号様式)

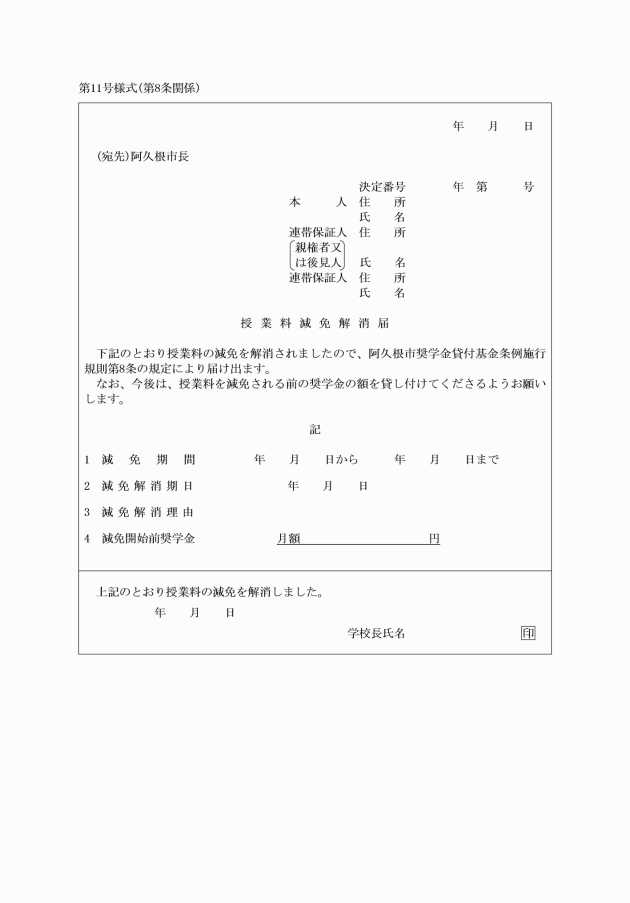

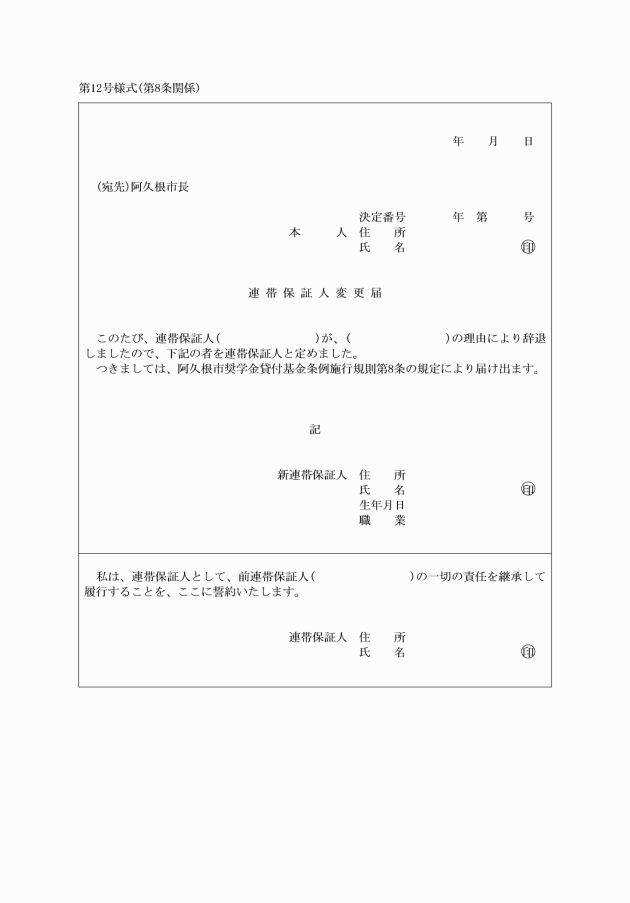

(6) 連帯保証人に変更があったとき。 連帯保証人変更届(別記第12号様式)

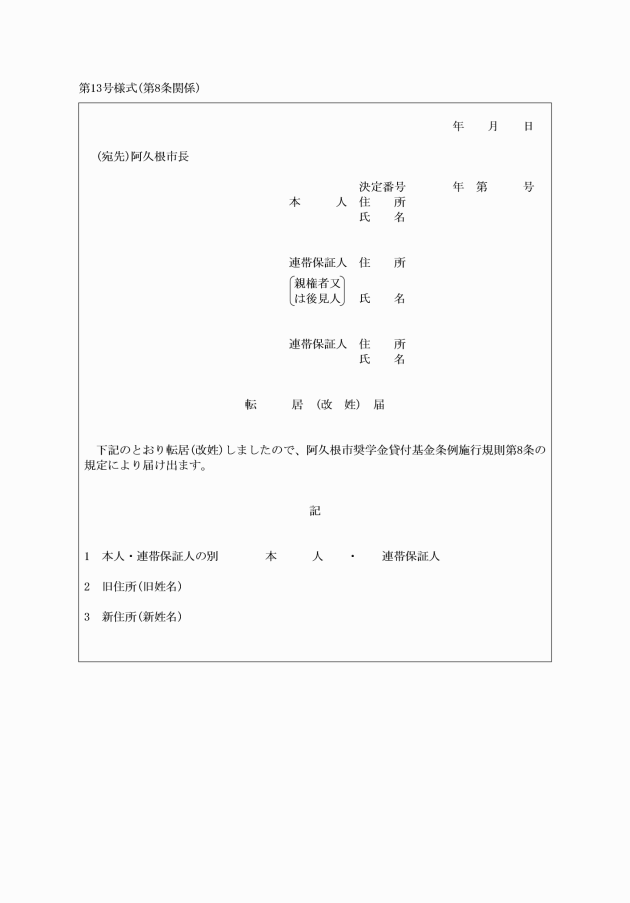

(7) 本人又は連帯保証人の住所、氏名等に変更があったとき。 転居(改姓)届(別記第13号様式)

2 前項の届出は、本人が負傷、疾病等のため届け出ることができないときは、連帯保証人が届け出ることができる。

(奨学金貸付の休止及び復活)

第9条 委員会は、奨学生が休学したときは、休学した月の翌月から奨学金の貸付けを休止する。

2 委員会は、前項の規定により奨学金の貸付けを休止されていた者が復学したときは、学校長が復学を許可した月の翌月から奨学金の貸付けを復活するものとする。

(奨学金の廃止)

第10条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の貸付けを廃止する。

(1) 傷い、疾病などのために成業の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は品行が不良となったとき。

(3) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 休学、転学が適当でないとき。

(5) 退学したとき。

(6) 定められた届出を故意にしなかったとき。

(7) 本人の家族が阿久根市内に生活の根拠を有しなくなったとき。

(8) 前各号に掲げるほか、奨学生として適当でないとき。

2 委員会は、奨学生が前項に該当するときは、市長の決定を経て、奨学金の貸付けを廃止する。

3 奨学金の貸付けを廃止された者は、条例第8条の規定を準用し、貸付けを受けた奨学金の総額を返還しなければならない。

(奨学金貸付けの辞退)

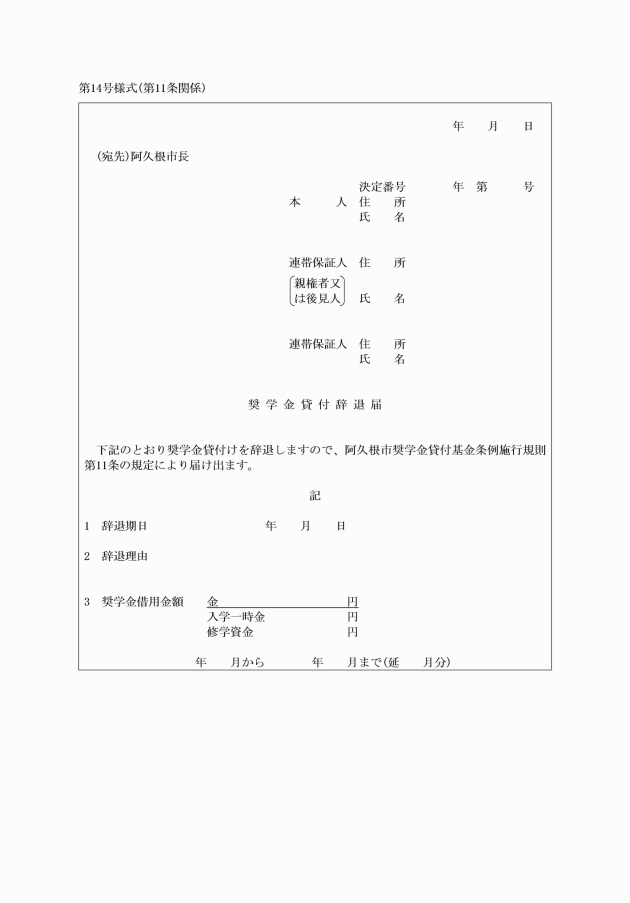

第11条 奨学生は、奨学金の貸付けを辞退しようとするときは、奨学金貸付辞退届(別記第14号様式)を委員会に提出しなければならない。

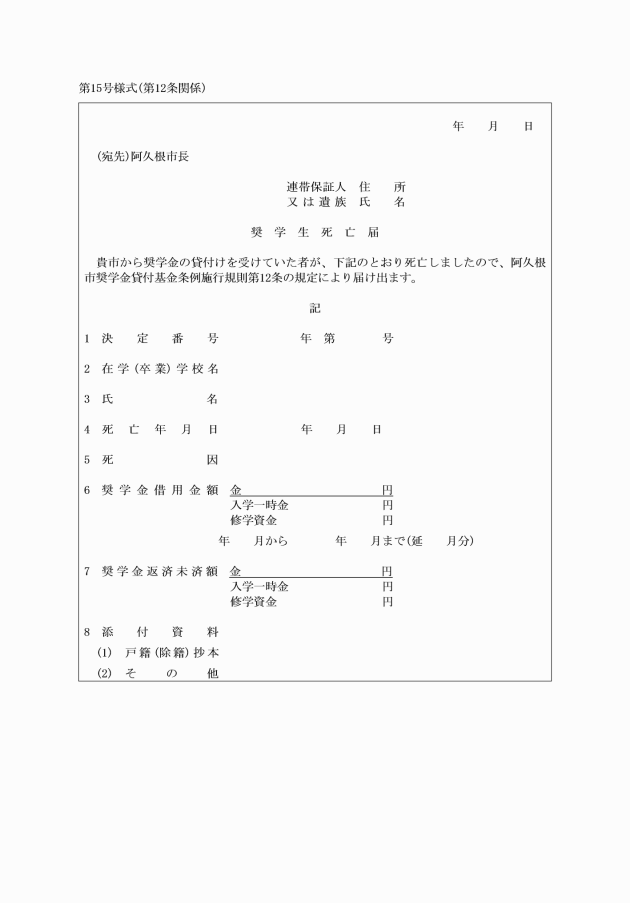

(死亡届出)

第12条 奨学生又は奨学生であった者が、奨学金の返還を完了する前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、次に掲げる書類により直ちに委員会に届け出なければならない。

(1) 奨学生死亡届(別記第15号様式)

(2) 戸籍抄本(奨学生の死亡事項を記載したもの。)

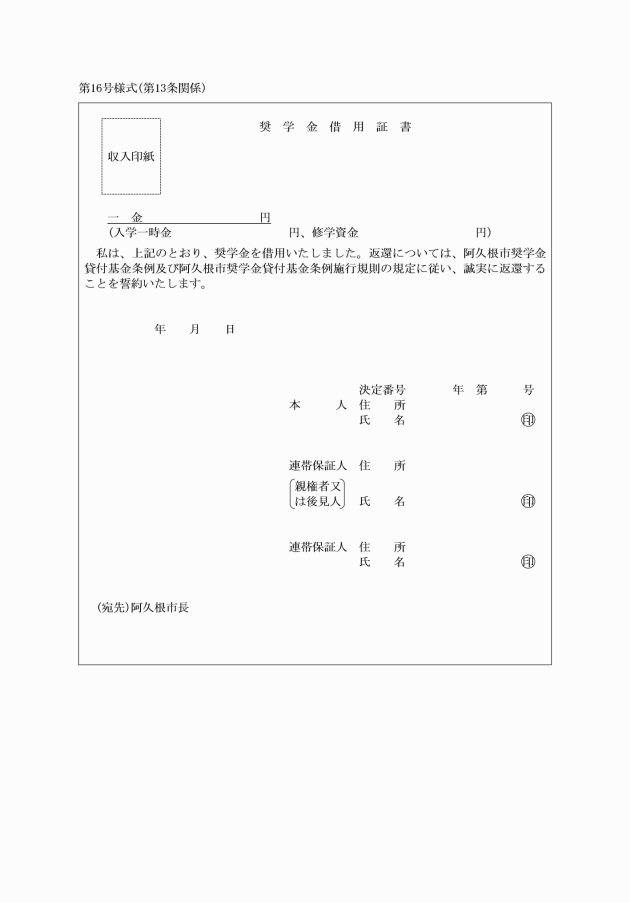

(借用証書)

第13条 卒業しようとする奨学生は、貸付けを受けた奨学金の総額を記載した奨学金借用証書(別記第16号様式。以下「借用証書」という。)を卒業しようとする年度の末日までに委員会に提出しなければならない。

2 奨学生が奨学金の貸付けを辞退し、若しくは廃止されたとき、又は死亡したときは、当該事由の生じた日(以下「基準日」という。)の属する月までに貸付けを受けた奨学金の総額を記載した借用証書を基準日の翌日から起算して10日以内に委員会に提出しなければならない。この場合において、奨学生が死亡したときは、連帯保証人又は遺族がそれを提出しなければならない。

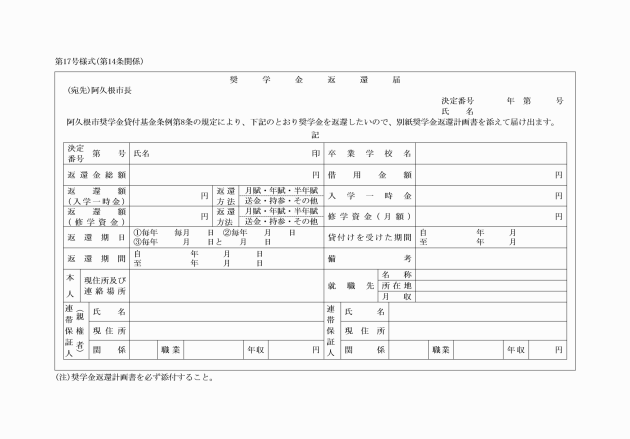

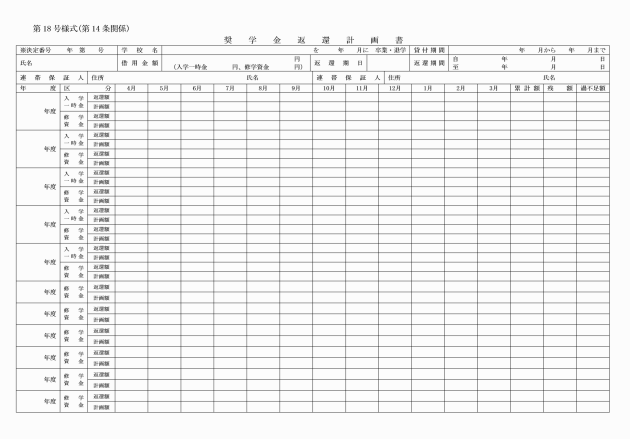

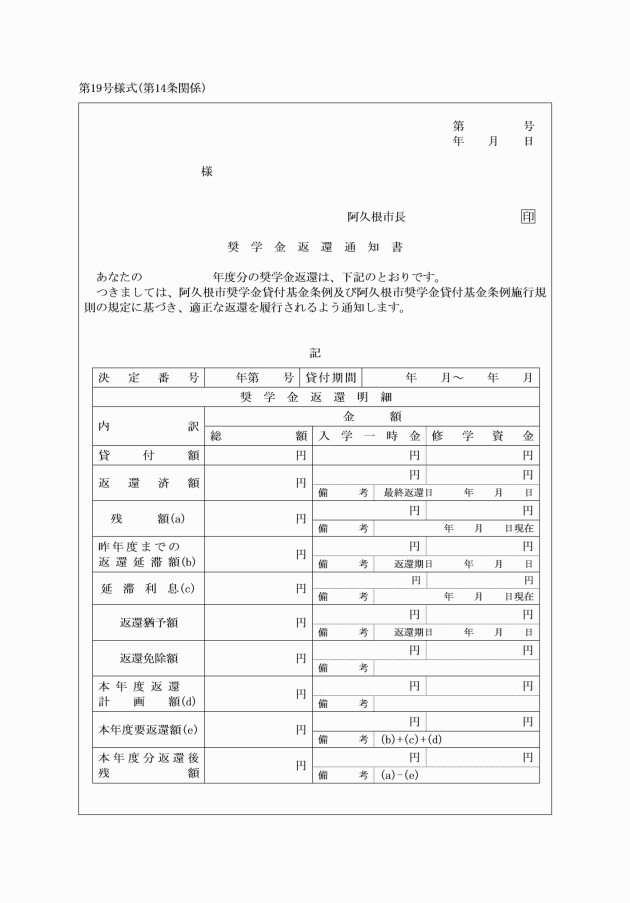

(奨学金の返還)

第14条 奨学生であった者(以下「返還義務者」という。)が、条例第8条の規定により貸付けを受けた奨学金の返還を始めようとするときは、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 奨学金返還届(別記第17号様式)

(2) 奨学金返還計画書(別記第18号様式)

2 前項の場合において、奨学金を返還するときの1回当たりの最低の額は、修学資金の貸付けを受けた場合(入学一時金の貸付けを併せて受けた場合を含む。)は貸付けを受けた奨学金総額を120で按分した金額、入学一時金のみの貸付けを受けた場合は入学一時金を60で按分した金額とする。

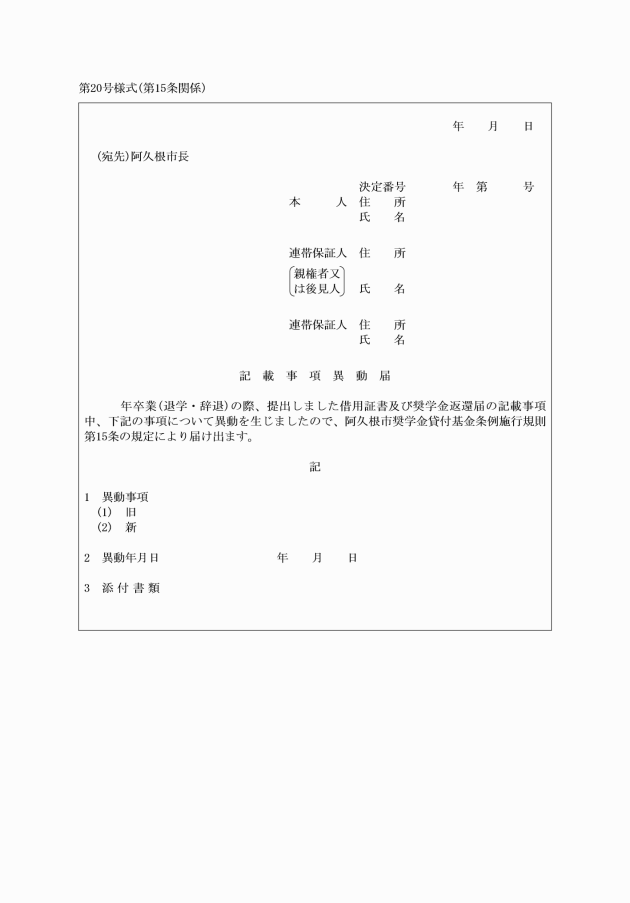

(借用証書及び奨学金返還届の異動事項の届出)

第15条 返還義務者は、奨学金の返還完了前に、本人又は連帯保証人の氏名、住所その他借用証書及び奨学金返還届の記載事項に異動があったときは、記載事項異動届(別記第20号様式)を速やかに委員会に提出しなければならない。

2 返還義務者が疾病等の理由により、前項に規定する届出をすることができないときは、連帯保証人が代わって届け出なければならない。

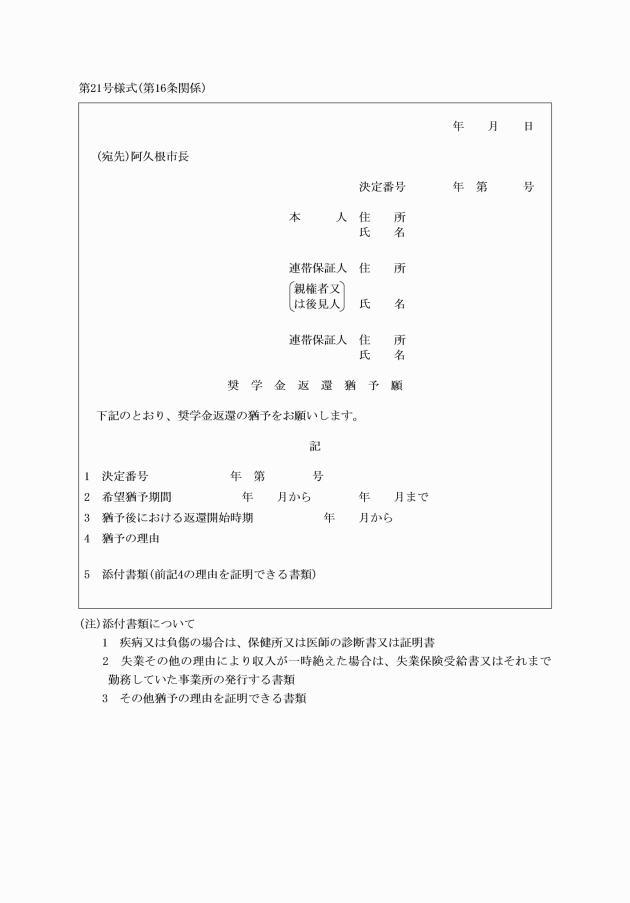

2 猶予の期間は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第2号に規定する学校に在学している期間並びに当該学校を卒業又は退学した日から1年を経過する日までの期間

(2) 疾病、失職その他やむを得ない事由により、返還が困難な場合は、1年以内とし、更にその事由が継続する場合は、願出により1年以内の期間で延長することができる。

(3) 貸付けを受けた入学一時金は、条例第6条第2項第2号又は第3号に規定する学校を卒業後、次項第4号に該当する3年間とする。ただし、1年ごとに猶予申請の手続を行わなければならない。

3 返還の猶予に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 疾病のため返還が困難と認められるとき。

(2) 失職して収入の途が一時絶たれたと認められるとき。

(3) その他やむを得ない事由で返還が困難と認められるとき。

(4) 入学一時金の貸付けを受けた者で、最終学校を卒業した後、6年以内に本市に住民登録の上、引き続き市内に居住し、かつ、次に掲げる条件のいずれかを満たしていると認められるとき。

ア 事業所等に勤めている者(公務員を除く。)で、正規雇用者であること。

イ 個人事業(農業・小売業)等を営み、税の申告をしていること。

ウ 法人を設立・経営していること。

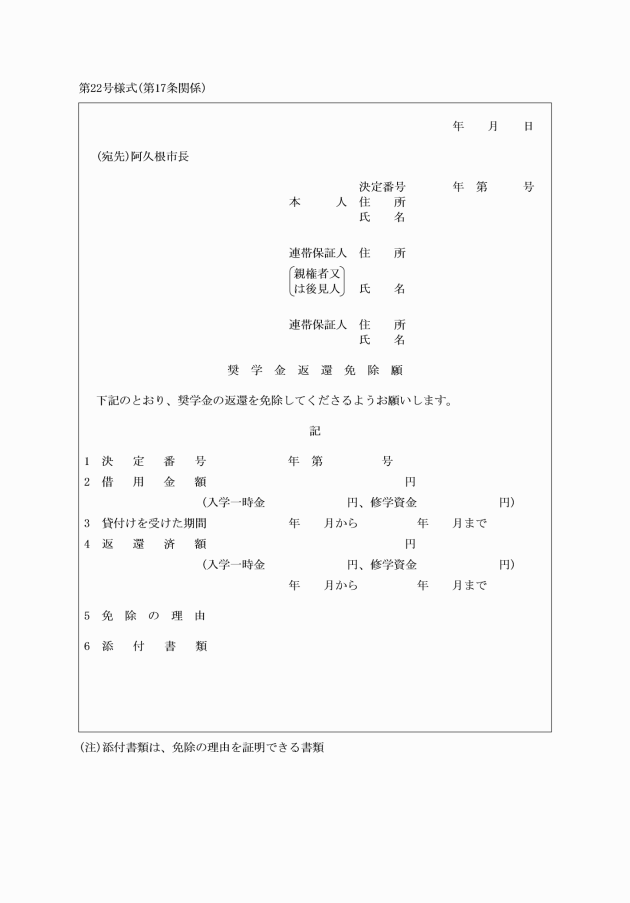

2 返還の免除に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 奨学生又は返還義務者が死亡し、若しくは心身の著しい障害を有し、又は労働能力を喪失し、若しくは労働能力に高度の制限を有し、奨学金を返還することができなくなったときは、その返還未済額の全部の返還を免除する。

(3) 入学一時金の貸付けを受けた者が、前条第3項第4号に規定する基準において3年間の猶予が継続して認められたときは、入学一時金の返還を免除することができる。ただし、この期間に無職の期間がある場合又は市外に転出した場合は、免除対象外とする。

3 入学一時金の免除において、返還免除の申請をする前に既に返済された奨学金は返還しないものとする。

(延滞利息)

第19条 返還義務者が、正当の理由なく奨学金返還計画書に記載した返還期日までに奨学金を返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から、返還の日までの期間に応じ、返還すべき額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める延滞利率の割合で計算した延滞利息を支払わねばならない。この場合において、その額に10円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てた額とする。

2 前項の規定による延滞利息は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(阿久根市奨学条例施行規則の廃止)

2 阿久根市奨学条例施行規則(昭和43年阿久根市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の阿久根市奨学条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附則(平成9年11月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年1月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年12月教委規則第4号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附則(令和6年2月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。